En el mundo actual, el estrés se ha convertido en una palabra cotidiana. Decimos que estamos estresados por el trabajo, por los estudios, por la economía o incluso por relaciones personales. Pero ¿sabemos realmente qué significa estar estresado desde un punto de vista biológico? ¿Qué le ocurre al cuerpo cuando se enfrenta a una situación difícil o desafiante?

La respuesta a estas preguntas nos remonta a uno de los pioneros de la investigación sobre el estrés: Hans Selye. Su contribución más influyente fue el concepto de Síndrome General de Adaptación (SGA), un modelo que describe cómo el cuerpo responde a cualquier tipo de amenaza o exigencia, ya sea física, emocional o ambiental. Este modelo no solo revolucionó la medicina y la psicología, sino que sigue siendo hoy una herramienta fundamental para entender cómo el estrés afecta a nuestra salud.

¿Quién fue Hans Selye y por qué es importante?

Hans Selye (1907–1982) fue un médico y fisiólogo austrohúngaro-canadiense que dedicó gran parte de su vida a investigar los efectos del estrés en el organismo. A mediados del siglo XX, mientras estudiaba diferentes enfermedades en ratas de laboratorio, Selye observó que no importaba qué agente estresante se aplicara (infecciones, frío extremo, lesiones, etc.), los animales reaccionaban de forma similar. Esta reacción común, más allá de la causa concreta, llamó su atención.

Así fue como desarrolló la idea de que el cuerpo humano tiene una respuesta global y predecible ante cualquier tipo de estrés. Esta respuesta busca mantener el equilibrio interno (homeostasis) y preservar la vida. Al conjunto de estas reacciones lo llamó Síndrome General de Adaptación, porque representa un patrón general de adaptación del cuerpo ante desafíos externos o internos.

El Síndrome General de Adaptación (SGA): un proceso en tres fases

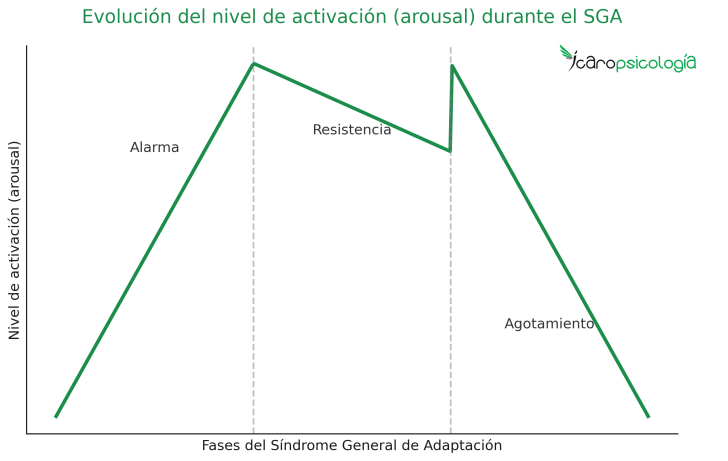

El SGA describe una respuesta fisiológica progresiva que atraviesa tres etapas claramente diferenciadas. Entender estas fases nos ayuda a reconocer cuándo estamos gestionando bien el estrés y cuándo estamos empezando a sobrepasar nuestros límites.

1. Fase de alarma: la reacción inmediata al peligro

Esta fase es la respuesta aguda al estrés. Se activa en cuestión de segundos ante una amenaza real o percibida, y está mediada por el sistema nervioso simpático y el eje hipotálamo-hipófiso-adrenal (HHA).

Al detectar el peligro, el hipotálamo envía señales a la glándula pituitaria, que estimula las glándulas suprarrenales para que liberen adrenalina y cortisol, las dos principales hormonas del estrés.

Esto desencadena una serie de cambios fisiológicos conocidos como la respuesta de lucha o huida:

-

Aumento del ritmo cardíaco y de la presión arterial.

-

Dilatación de las pupilas.

-

Aumento de la glucosa en sangre (para proporcionar energía rápida).

-

Inhibición de funciones no esenciales como la digestión o el sueño.

-

Estado de alerta mental elevado.

Esta fase es esencial para la supervivencia. Nos prepara para actuar ante un peligro inminente. Pero si el estresor persiste más allá del corto plazo, entramos en la siguiente etapa.

2. Fase de resistencia: la adaptación al estrés prolongado

Si el estresor no desaparece —por ejemplo, si vivimos una situación laboral tóxica, una enfermedad crónica o una ruptura emocional— el cuerpo ya no puede mantenerse en estado de alarma constante. Entonces, intenta adaptarse al estrés de forma más sostenida, activando mecanismos compensatorios para seguir funcionando.

En esta fase:

-

El nivel de cortisol se mantiene elevado, aunque de forma más controlada.

-

El cuerpo se esfuerza por recuperar el equilibrio interno.

-

Se activan recursos físicos y psicológicos de adaptación.

-

Puede haber una sensación subjetiva de “acostumbramiento” al estrés, aunque internamente el organismo sigue en tensión.

Durante esta etapa, muchas personas no se dan cuenta de que siguen en estado de estrés, porque han aprendido a convivir con la presión. Pero este estado de resistencia tiene un precio: el cuerpo está consumiendo mucha energía para mantenerse “funcionando” a pesar de la amenaza.

Si esta situación se prolonga demasiado sin descansos, sin resolución del problema o sin mecanismos de regulación emocional, se entra en la tercera fase.

3. Fase de agotamiento: cuando el cuerpo ya no puede más

El agotamiento se produce cuando los recursos adaptativos del cuerpo se agotan. El organismo ya no puede seguir compensando el estrés sostenido y aparecen síntomas físicos y psicológicos claros de deterioro.

En esta fase:

-

Disminuye la respuesta inmunológica, haciendo al cuerpo más vulnerable a enfermedades.

-

Aparecen trastornos del sueño, del estado de ánimo, del sistema digestivo y cardiovascular.

-

Se incrementa el riesgo de ansiedad, depresión, fatiga crónica o burnout.

-

El cortisol, inicialmente elevado, puede incluso caer por debajo de los niveles normales, afectando la regulación hormonal.

Es en esta etapa cuando el estrés, que inicialmente era una respuesta adaptativa, se convierte en fuente de enfermedad. La capacidad de recuperación se reduce, y si no se interviene, puede haber consecuencias graves para la salud física y mental.

Estrés bueno y estrés malo: ¿todo estrés es perjudicial?

Selye fue también el primero en distinguir entre dos tipos de estrés:

-

Eustrés: es el estrés positivo, motivador. Aparece ante desafíos estimulantes, como preparar un viaje, organizar un evento o asumir un reto profesional. El eustrés mejora el rendimiento y es parte natural del crecimiento humano.

-

Distrés: es el estrés negativo, desbordante, que supera los recursos personales y produce malestar. Es el que puede cronificarse y llevar al agotamiento.

Por tanto, no se trata de eliminar el estrés por completo, sino de regularlo, encontrar formas de recuperación, y aprender a diferenciar entre situaciones que requieren acción y aquellas que necesitan descanso y autocuidado.

Aplicaciones del modelo de Selye en la vida actual

El modelo del SGA tiene múltiples aplicaciones en la vida cotidiana y en diferentes disciplinas:

-

Psicología clínica: ayuda a comprender los efectos del trauma, el burnout, la ansiedad generalizada o la fatiga por compasión.

-

Medicina psicosomática: explica cómo el estrés influye en enfermedades como hipertensión, úlceras gástricas, trastornos inmunológicos o problemas endocrinos.

-

Psicología laboral: permite detectar el estrés crónico en ambientes de alta exigencia y diseñar intervenciones preventivas.

-

Educación emocional: enseña a los niños y adolescentes a identificar sus señales de estrés y desarrollar recursos de autorregulación.

Cómo prevenir el agotamiento y acompañar al cuerpo en su adaptación

El mensaje de fondo del modelo de Selye es claro: el cuerpo está diseñado para adaptarse al estrés, pero necesita tiempos de recuperación. Para evitar llegar a la fase de agotamiento, es clave:

-

Dormir bien y respetar los ciclos de descanso.

-

Hacer ejercicio moderado de forma regular.

-

Alimentarse de manera equilibrada.

-

Practicar técnicas de regulación como mindfulness, respiración diafragmática o coherencia cardíaca.

-

Mantener vínculos afectivos seguros y redes de apoyo.

-

Buscar ayuda terapéutica cuando el estrés se vuelve persistente.

Una brújula para el equilibrio

Hans Selye no solo puso nombre al estrés, sino que nos ofreció una brújula biológica para entender cómo responde nuestro cuerpo ante los desafíos de la vida. El Síndrome General de Adaptación sigue siendo una herramienta fundamental para aprender a escuchar las señales de alerta del cuerpo y actuar antes de que la cuerda se rompa.

En un mundo que nos exige constantemente, saber reconocer cuándo estamos en la fase de alarma, cuándo resistimos y cuándo estamos agotados, es una forma poderosa de cuidar nuestra salud física, emocional y mental.

Autor: Psicólogo Ignacio Calvo